Aktualisiert: In der Schweiz gab es von November 2024 bis August 2025 drei Tanzausstellungen in Museen, die die Relevanz von Tanz für den Menschen, die Gesellschaft und die Politik verdeutlichen. DANCE! im Museum für Kommunikation in Bern, Techno im Landesmuseum Zürich und Hallyu! The Korean Wave zu K-Pop im Museum Rietberg, ebenfalls in Zürich. Ich habe sie alle drei im August besucht und bin beeindruckt von der Bedeutung, die dem Tanz zugemessen wird.

Meine Besuche beschreibe ich hier unter meinem Rechercheaspekt nach Kraft und Wirksamkeit von Tanz in Zeiten des Umbruchs. Dass gleichzeitig drei Ausstellungen mit dem Fokus auf physischer und psychischer Gesundheit, Identitäts- und Gemeinschaftsbildung und politischer Dimension durch Tanz gezeigt werden, ist ein Indiz dafür, dass Tanz verstärkt wahrgenommen wird, seine Bedeutung einem breiten Publikum präsentiert und von ihm angenommen wird.

DANCE! als niederschwellige Aufforderung zum Tanz, Techno- und Clubkultur als Kulturgut der Schweiz, das Hunderttausende zum Tanzen bringt. Und K-Pop als koreanische Tanzwelle, die die Welt mit Musikvideos überschwemmt und international digitale Fangemeinschaften aufwendig pflegt. Alle drei Ausstellungen waren während meines Besuchs unter der Woche, sehr gut besucht. DANCE! wurde verlängert, nachdem bereits über 62 000 Menschen die Ausstellung gesehen hatten.

DANCE!

Vom 8. November 2024 bis zum 31. August 2025 im Museum für Kommunikation in Bern

Die Ausstellung DANCE! lädt dazu ein, sich niederschwellig, facettenreich und interaktiv dem Tanz zu nähern. Es geht um kinästhetische Wahrnehmung und die Erfahrung, wie sie neurobiologisch und physiologisch funktioniert. Spielerische Angebote lenken das Erleben auf die positiven Effekte von Tanz, die körperliche, psychische und soziale Gesundheit ausmachen.

Die Ausstellung legt einen Fokus auf den Tanz als nonverbale Kommunikation und den universalen künstlerischen Ausdruck, der von allen Menschen weltweit verstanden wird. Normen, Rituale und Identitäten bilden sich beim Tanzen. Sie spiegeln gesellschaftliche Verhältnisse oder hinterfragen sie. Somit ist Tanz auch politisch.

Fünfzehn Ausstellungszonen mit unterschiedlichen Video- und Audiobeiträgen zu thematischen Schwerpunkten wie beispielsweise Bühnentanz, inklusivem Tanz, Techno, Hip-Hop, House, Disco oder Clubkultur in der Schweiz bieten Möglichkeiten zum Mitmachen oder Interagieren.

Besonders hat mir die Zone 7 mit dem Titel „Together“ gefallen. Ich stehe zwischen drei großen Wänden, auf denen im Loop tanzende Gruppen aus unterschiedlichen Kontexten und Weltregionen zu einem elektronischen Beat gezeigt werden. Eine starke Wirkung von Tanz als universeller Kraft.

Und natürlich die Zone 9: Protest! Die mit dem Zitat von Emma Goldman «Wenn ich nicht tanzen kann, will ich nicht Teil eurer Revolution sein» überschrieben ist.

Es werden Filme mit Tanzprotesten gegen die Apartheid und gegen körperliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Chile gezeigt. Die russische Ballerina Ilmira Bagautdinova tanzt gegen die Zerstörung unberührter Natur, „Tanz dich frei“ ist ein Party-Protest von 2012 gegen die laufend strenger werdende Regulierung des Nachtlebens in der Stadt Bern. Ein TikTok-Video von fünf Iranerinnen bringt sie für zwei Tage ins Gefängnis.

Die Zone 12 ist wahrscheinlich die beliebteste: Du tanzt mit der KI. Ich musste große und ausladende Bewegungen machen, um meinen Avatar sichtbar zu bewegen.

Mich haben vor allem die Video-Beiträge über die Berner Tänzerinnen Rena Brandenberger, BewegGrund Inklusiver Tanz und Anna Huber interessiert.

Techno

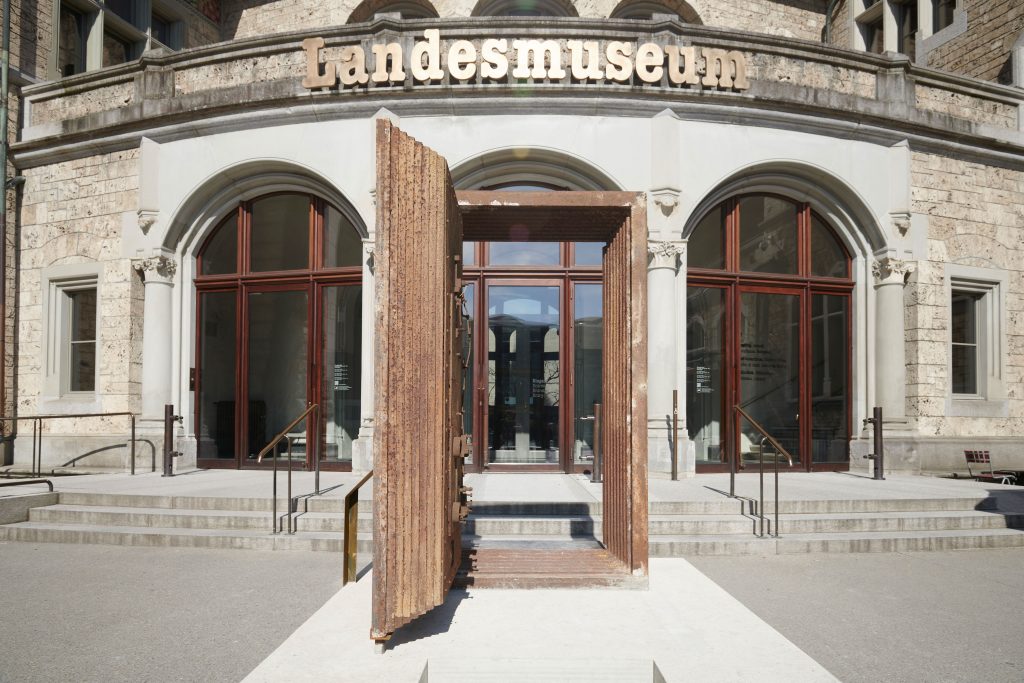

Vom 21. März bis zum 17. August 2025 im Landesmuseum Zürich

Die Ausstellung Techno zeichnet die Entwicklung der Technokultur ab den 1980er Jahren in der Schweiz nach und verortet sie zu den gesellschaftlichen Umbrüchen (Tschernobyl, Jugendunruhen in Zürich, Fall der Berliner Mauer) und dem Übergang zur Informationsgesellschaft. Aus der neuen Verfügbarkeit von Elektronik hat sich die Technomusik entwickelt, die von Detroit über Deutschland in die Schweiz gelangt ist. Eine Jugendkultur entsteht, die sich durch Musik und Tanz als ästhetische, wirtschaftliche Dimension entwickelt und zu einer milliardenschweren Industrie wird.

© Privatsammlung Dimitri Hegemann. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Stahltür des «Tresor» Clubs, 1991-2005. In den 1920er Jahren verschliesst die Tür den Tresorraum eines Berliner Kaufhauses. Nach dem Mauerfall entsteht dort der Club «Tresor». Heute ist die Tür ein Symbol der Technokultur.

Die sehr informative Rundgangsbeschreibung des Landesmuseums kann hier nachgelesen werden.

Ein Prolog und fünf Stationen führen durch die Ausstellung.

DJs entwickeln Techno mit neuen Technologien wie Plattenspielern, Mischpulten usw. weiter, sie reisen von Club zu Club und verbreiten durch ihre Mobilität die Technokultur.

Music Ein inszenierter Plattenladen lädt zum Hören und Sehen ein und gibt Einblick in die akustische und visuelle Entwicklung der Technomusik und ihrer visuellen Erscheinung durch Plattenhüllen, Plakate usw.

Die Space-Station dokumentiert fotografisch die Räume, die die Technokultur erobert und verwandelt: leer stehende Industriegebäude werden zu Technoclubs, Partys werden in urbanen Nischen und in der Natur gefeiert.

Gugelmann-Areal, Roggwil, 2001

In den stillgelegten Fabrikhallen der Buntweberei Gugelmann im Roggwill (BE) finden ab 1993 Mega-Raves statt. 2001 zerstört ein Grossbrand auf dem Areal die Gebäude.

© ETH-Bibliothek Zürich. Foto: Hans-Peter Bärtschi

Clubräume werden inszeniert und Clubgänger*innen kommen in Audiocollagen mit ihrem ganz persönlichen Bezug zu Techno zu Wort.

Gorillastatue aus dem Club Zukunft

Wer die Treppe des Clubs Zukunft hinuntersteigt, begegnet als Erstes der Gorilla-Statue «Mirai». Sie ist vielen Nachtschwärmerinnen und -schwärmern in Zürich bekannt und wird ins nächtliche Treiben einbezogen: als Treffpunkt, für Fotos, zum Tanzen.

© Club Zukunft. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Style Hier wird das visuelle Universum von Techno gezeigt. Mode, Grafikdesign und Fotografie zeigen, wie die Ästhetik der Clubs sich vernetzt und zum eigenen Style wird.

Die für mich interessanteste Station ist der Film „Dance of Urgency“ von Bogomir Doringer, der im Prolog der Ausstellung vorangestellt wird. Tänzer*innen im Club K41 in Kiew erzählen vom Tanzen als Widerstand und Bewältigungsmechanismus in Zeiten des Krieges. Davon, dass junge Soldaten (schon Veteranen) nach einer Tanznacht eine Woche „funktionieren“ und ohne Antidepressiva und andere Psychopharmaka auskommen. Ein junger Mann spricht davon, dass Clubs einen Friedensprozess zwischen russischen und ukrainischen Tänzerinnen und Tänzern unterstützen können, wenn es zum Ende des Krieges kommt.

In der Ausstellung gibt es einen weiteren Beitrag von Bogomir Doringer: Von einer Empore kann man von oben auf eine Tanzfläche sehen und die Tanzenden beobachten.

Als Kurator der Ausstellung Dance of Urgency im MuseumsQuartier Wien hat Bogomir Doringer 2019 dazu ein Interview gegeben. Zu der Zeit arbeitete er an seiner Doktorarbeit mit dem Thema „I dance alone“. Er untersucht die Clubkultur und bezeichnet sie als eine Kraft, die Transformation und politische Veränderungen initiieren kann. Er definiert den Begriff „Dance of Urgency“ als einen Ausdruck kollektiver Krise, als temporär; bei Beobachtung des Dancefloors lassen sich aus Bewegungen Wissen um Befindlichkeit und Tendenzen für „political changes“ ablesen: Wofür wird getanzt, oder wogegen? Was wird kommuniziert? Er liest Tanz als nonverbale Kommunikation und bejaht diese Fähigkeit ausdrücklich: Tanz ist ein transformatives und kraftvolles Ausdrucksmittel.

In dem Link gibt es auch Filmausschnitte zu den Protesten in Tiflis, wo sich rund um den Club Bassiani LGBTQIA+-Personen gegen staatliche Gewalt und Repression sowie gegen gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung wehren. Siehe dazu auch meinen Beitrag EINWURF – Tanz als Mittel des Protests in Georgien.

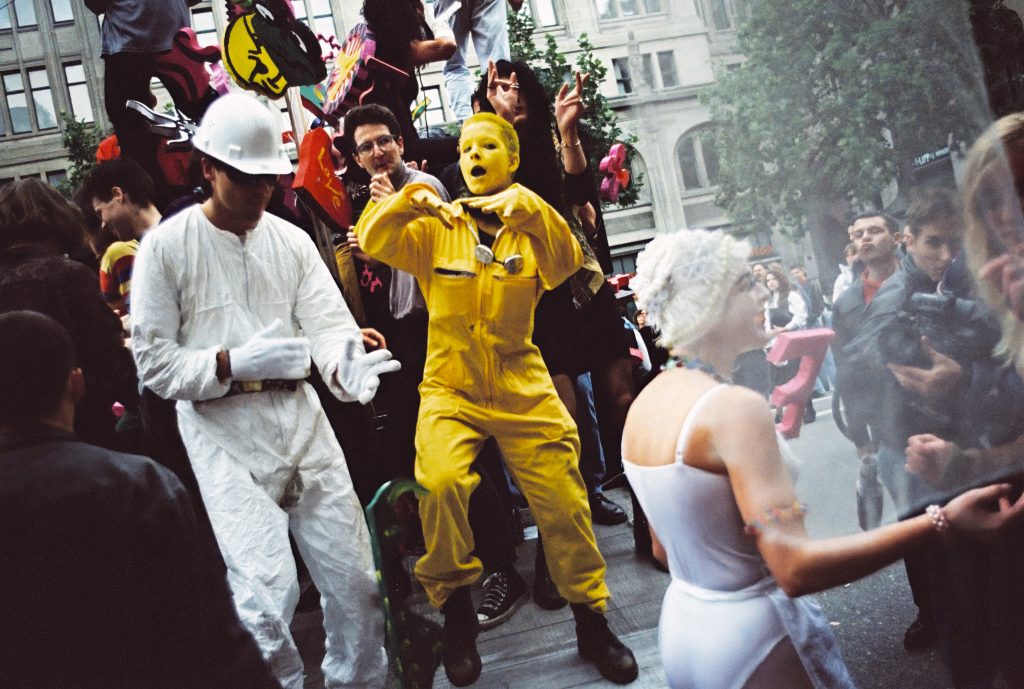

Während meines Besuches wurden zwei Schulklassen (weiterführende Schulen) durch die Ausstellung geführt. Interessant war für mich beim gelegentlichen Folgen und Lauschen, dass die Techno- und Clubszene und die Street Parade durchgängig als positive Erscheinungen beschrieben wurden; als Orte, die zur Selbstfindung, Integration und Inklusion beitragen, als kulturelle Veranstaltungen, die positiv auf Teilnehmende wirken kann.

Bei meinen Recherchen über die Loveparade, Rave-Partys und die House-Szene in Deutschland musste ich mich hauptsächlich durch Berichte über Illegalität, Lärmbelästigung, Drogenkonsum und -missbrauch und Abfallprobleme durcharbeiten. Diese Probleme gab und gibt es in der Schweiz auch. Aber es werden Lösungen gefunden, die Abläufe sichern und die Durchführung ermöglichen. Etwa das Abfallkonzept bei der Street Parade 2025.

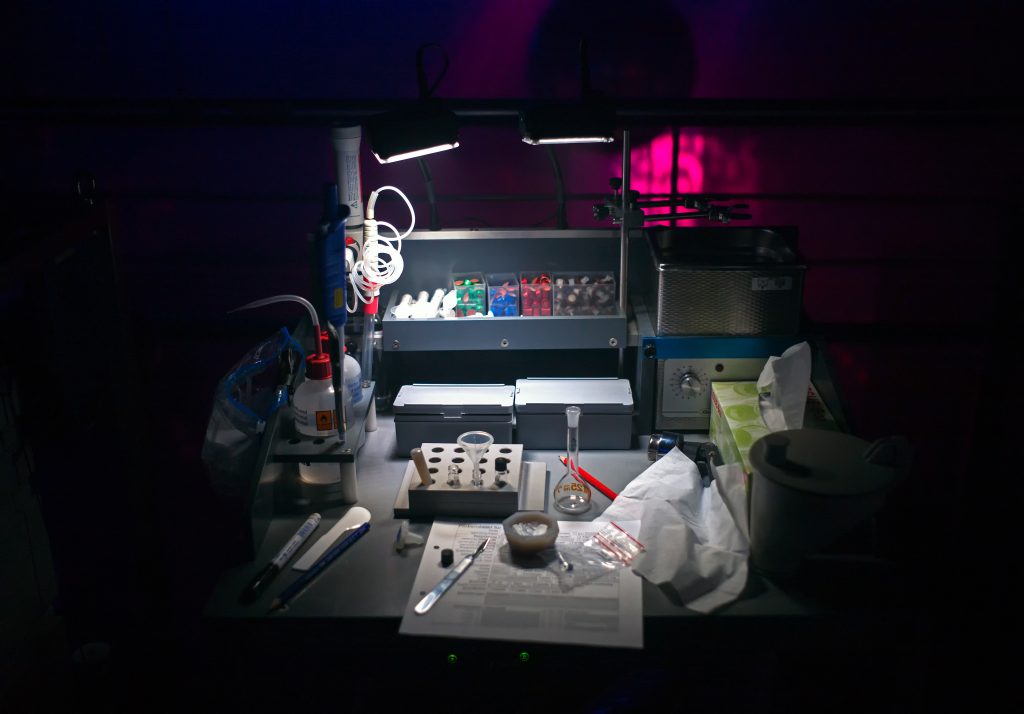

Oder mobile Drogentests:

Mobiles Drug-Checking-Labor, 2015

1998 baut der Chemielaborant Daniel Allemann ein Gerät, mit dessen Hilfe sich Substanzen auf Inhaltsstoffe testen lassen, für den mobilen Gebrauch an Techno-Partys um und initiiert damit ein Pilotprojekt für mobiles Drug-Checking.

© Foto: Daniel Allemann

In Deutschland finden erste Versuche mit mobilen Drogenteststellen statt. Dazu habe ich einen Facebook-Eintrag von Rave the Planet, früher Loveparade, aus 2024 gefunden. Diese Teststellen tragen zum Schutz der Konsumierenden bei, sie fördern auch eine informierte und sicherere Gesellschaft.

Besonders beeindruckt haben mich die Einflüsse durch Techno auf die internationale Mode, das Grafikdesign und die Fotografie. Synergien zwischen Mode und Techno reichen bis auf die internationalen Laufstege.

Catsuit und Teddy-Jacke, 1990er Jahre

Zu einem hautengen elastischen Catsuit mit grafischen Metallic-Elementen kombiniert Susanne Bartsch eine Plüsch-Jacke mit Teddybären und tritt damit in einem typischen Techno-Look auf.

© Susanne Bartsch. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Ausstellung Susanne Bartsch – Transformation!

Bis 7. Dezember 2025 im Museum für Gestaltung, Zürich

Geboren in der Schweiz, pflegt sie in New York seit 40 Jahren eine Kunst des Spektakels, das Clubkultur und Performance verbindet.

Die Schweizer Designerinnen Jenny Jost mit ihrem Label Hi-Fish und Idil Vice entwerfen seit 1992 Mode speziell für die Techno-Szene.

Die Synergien zwischen Techno und visueller Kunst verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk, das ein neues Lebensgefühl ausdrückt – eigene „Welten“ werden erschaffen und man vernetzt sich weltweit. Die Interaktion als vielseitiges Bild der Szene. Techno wird in der Ausstellung als offene und experimentierfreudige Kultur dargestellt, die Raum für Kreativität und internationale Vernetzung der verschiedensten künstlerischen Akteur*innen bietet. Welch Unterschied zur Wahrnehmung der deutschen Techno-Szene!

Hallyu! The Korean Wave

4. April bis 17. August 2025, Rietberg Museum, Zürich

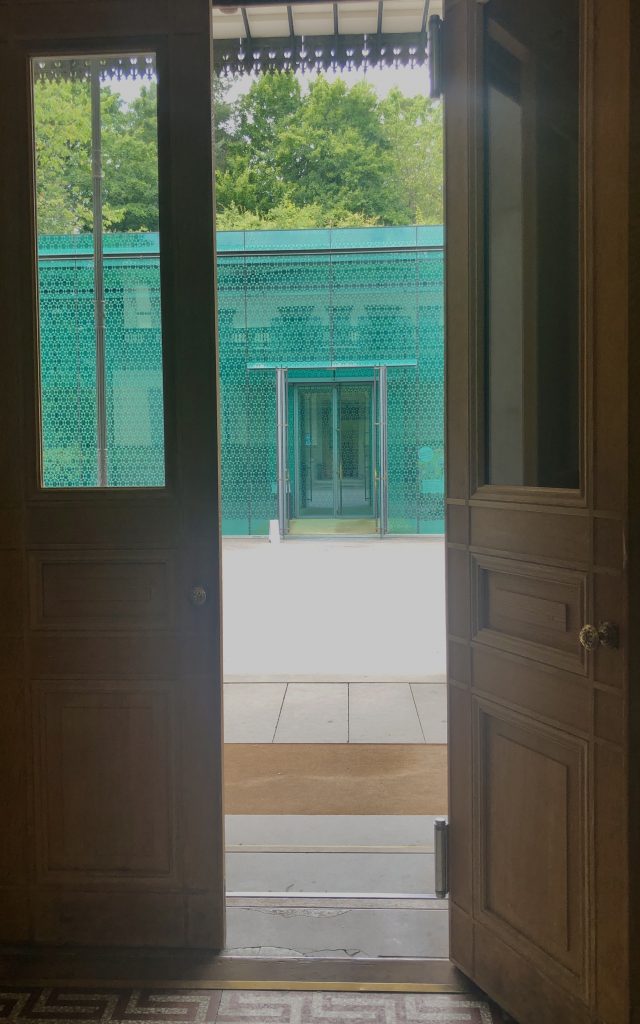

Die Ausstellung ist vom Victoria and Albert Museum in London konzipiert und wird als einzige Station in Europa im Rietberg Museum gezeigt.

Hallyu! The Korean Wave wird im 2007 eröffneten Erweiterungsbau mit zwei Etagen unter der Erde, dem grünen Glaspavillon «Smaragd», gezeigt. Er ergänzt die klassizistischen Museumsvillen mit seiner puristischen Architektur auf sehr ansprechende Weise. Ich besuche die neuen Räume zum ersten Mal und bin sehr beeindruckt.

Foto: Seraina Stoffel

Die Ausstellung zeigt die vielfältige und boomende Populärkultur Südkoreas, die in der traditionellen Kunst Koreas wurzelt und sich weltweit fast viral in Popkultur, Film, Mode, Beauty und Medienkunst als Trendsetter verbreitet.

Über die sehr informative Homepage kann man sich ausgezeichnet in die Geschichte und Entwicklung von „Hallyu! Die koreanische Welle“ einlesen und verschiedene Videos zu K-Pop-Gruppen anschauen.

Hier gebe ich einen kurzen Überblick über die Ausstellung und wende mich dann dem K-Pop als Tanzform zu.

Im ersten Untergeschoss tanzen Mitarbeiter*innen des Rietberg Museums den Gangnam Style – eine sehr sympathische Eröffnung der Ausstellung! Weitere Videos von tanzenden schweizerischen K-Pop-Gruppen ergänzen und schließlich läuft das berühmt-berüchtigte Video von PSY, das die ganze Hallyu! Bewegung international in Gang gebracht hat. (The Times titelte: „Gangnam Style becomes YouTube’s most watched video of all time“)

Im zweiten Untergeschoss geht es um die Geschichte Koreas und die Entstehung der „Korean Wave“ mit ihren weltweiten Auswirkungen.

Entwicklung von der Militärherrschaft Südkoreas zur digitalen Dienstleistungswirtschaft Koreas.

1987 endete die zwei Jahrzehnte dauernde Militärherrschaft und Südkorea begann sich als demokratisches und wirtschaftlich entwickeltes Land zu präsentieren. Die bereits geförderte Exportindustrie durch Betriebe wie Samsung, LG und Hyundai wurde zu Motoren des Wirtschaftswachstums.

Korea setzte in den 2000ern auf Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie und wurde zum Vorbild für Hochgeschwindigkeitsinternet und digitale Technologien.

Innerhalb von nur zwei Generationen entwickelten sich Koreas ländliche Gebiete mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei zu technologieorientierten Städten mit einer digitalen Dienstleistungswirtschaft.

Südkorea setzt auf die Strategie, durch Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien und in die Kulturwirtschaft das nationale und wirtschaftliche Selbstvertrauen zu stärken.

K-Pop, K-Cinema, K-Drama, K-Fashion und K-Beauty werden zum koreanischen Kulturexport, allen voran K-Pop.

Fernseh- und Filmindustrie florierten und die Regierung begann, sie zu fördern. Private Investoren schlossen sich an, einheimische Kassenschlager entstanden, auf die auch ein internationales Publikum aufmerksam wurde. K-Cinema war geboren (aktuell: „No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook, Uraufführung August 2025 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig).

Mit der Weiterentwicklung des Fernsehens und der Streaming-Dienste entwickelte sich das K-Drama, das spannend mit optisch atemberaubenden Kulissen und einer Balance aus traditionellen und modernen koreanischen Werten ausgestattet wurde. Sowohl für K-Cinema als auch K-Drama bildeten sich internationale Fangemeinden, die Drehorte touristisch für ein Selfie fluten.

Mitte der 1990er Jahre entstand die K-Pop-Industrie. Limitiert durch den Binnenmarkt wurden Produktionssysteme entwickelt, um Stars „heranzuzüchten“, die auf das internationale Publikum abgestimmt waren. K-Pop wurde ein globales Phänomen mit eingängigen Melodien und Texten, mitreißenden Tanzchoreografien, „gewagten Looks“ und aufwändig produzierten Musikvideos, die die Welt eroberten. Eine enge Vernetzung mit Fans wird aufgebaut und intensiv gepflegt.

Mit dem Aufstieg von K-Fashion und K-Beauty wurde Hallyu! zur koreanischen Welle. Modedesigner*innen für K-Drama und K-Pop interpretieren unter anderem den Hanbok, die koreanische Nationaltracht, neu und entwerfen impulsgebende eigene Kreationen. Die koreanische Mode ist fester Bestandteil der internationalen Modeszene geworden.

An einer Video-Station zeigen koreanische Choreografen typische Schritte aus berühmten Musikvideos zum Nachtanzen.

K-Pop

K-Pop ist ein Massenphänomen im Tanz, das weltweit über die berühmten Musikvideos koreanischer Gruppen konsumiert wird. Im Netz gibt es unzählige davon. Es gibt auch unzählige Angebote, die Choreografien in Kursen online oder vor Ort nachzutanzen, oder sie per Pauschalreiseangebot in Korea zu erlernen.

Korean Popular Music (K-Pop) verwendet verschiedene, auch westliche Musikrichtungen für ihre Musikvideos, die oft auf Koreanisch gesungen werden. Die koreanischen Boys- und Girl-Groups singen und tanzen, und für jeden Song wird eine eigene passende Choreografie und ein Outfit im entsprechenden Setting entwickelt. Dieser Tanzstil hat sich als K-Pop etabliert. Er umfasst Einflüsse aus Hip-Hop, Jazz und Zeitgenössischem Tanz. Oft sind auch szenische Sequenzen zu sehen. K-Pop hat sich als Stil etabliert und Choreografien der koreanischen Stars werden weltweit nachgetanzt. K-Pop ist eine Massenindustrie, die sich ihre Stars unter großem mentalem Druck, hohem körperlichem Leistungsdruck und strengen Auswahlverfahren heranzieht.

Modedesigner*innen interpretieren unter anderem den Hanbok, die koreanische Nationaltracht, neu. Für K-Pop entwerfen sie impulsgebende eigene Kreationen. Die koreanische Mode ist fester Bestandteil der internationalen Modeszene geworden.

Im Jahrbuch tanz 2025, Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance, habe ich einen Bericht von Thomas Hahn zum „koreanischen Kulturexport“ gefunden. Auf die K-Welle springen weltweit nicht nur jugendliche Menschenmengen. K-Pop scheint die Lokomotive zu sein, „in deren Zug nach und nach die ganze koreanische Kultur exportiert wird“, hinter der eine globale Marketing-Strategie am Werk ist. Korea steht in der Unterhaltungsindustrie mit Musik und Tanz an der Weltspitze. K-Pop wird internationaler und verselbständigt sich immer mehr. Kulturen vermischen sich, nicht aber die Geschlechter. Internationale K-Pop-Tanzcrews werden z. B. von den Amerikanern Mike Song und Anthony Lee aka Kinjaz gecoacht, die auch als Juroren bei großen internationalen Battles und Talentshows mitwirken. „Nationale“ Teams, getrennt in Frauen- und Männer-Formationen, treten gegeneinander an. Choung Byoung-gug, die Vorsitzende des Arts Council Korea (ARKO) unterstreicht in dem Bericht, dass die koreanische Kulturszene viel mehr zu bieten habe als K-Pop.

Was ist dann mit K-Dance? Der künstlerische Tanz ist seltsamerweise kaum vertreten. Eun-Me Ahn’s „Post-Orientalist Express“ zeigte sich bisher als einziges koreanisches zeitgenössisches Tanzstück in Europa. Im Grand Théâtre du Luxembourg am 6. und 7. März 2026.

Beim Schreiben dieses Berichts höre ich im Radio vom Hype um die türkische K-Pop Girl Group Manifest und dass „KPop Demon Hunters“ die bekannteste Netflix-Produktion aller Zeiten wäre. Es fehlt zum Glück nicht an Selbstironie: Hier eine witzige Parodie von Anthony Lee über Gangnam Style auf Youtube.

Ich bin gespannt, was noch angeschwemmt wird.

Tanzmuseum im Deutschen Tanzarchiv Köln

Am Freitag, dem 17. Januar 2025, habe ich mich auf den Weg ins Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln gemacht. Dort wird die Ausstellung GOLDENE JAHRE – Kölner Tanzträume. Aufbruch in den 1960er Jahren gezeigt. Mit dem Neubau der Kölner Oper sollte ein Tanzensemble nach internationalem Standard aufgebaut werden.

Das Tanzarchiv und das Museum interessieren mich schon seit der Zeit, als ich noch in der Nähe von Köln gelebt habe. Leider habe ich nach meinem Wegzug keine weitere Gelegenheit mehr gehabt, es im damals entstehenden Mediapark zu besuchen. Nun wollte ich sehen, ob es mir hinsichtlich meiner nächsten Recherchen hilfreich sein kann. Telefonische Nachfragen haben mich leider nicht weitergebracht, da vor allem bestimmte Personen und Werke archiviert sind. Ich interessiere mich für die Zeitspanne vom frühen 20. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg und untersuche dort eine „Tanzwut“, ein Massenphänomen, das meiner Vermutung nach, den heutigen Gesellschaftstanz hervorgebracht hat. Die Revolution im künstlerischen Tanz in dieser Zeit, die das Ballett erneuert und den Ausdruckstanz hervorgebracht hat, ist ausführlich erforscht und dokumentiert.

Die Architektur des Mediaparks und die Unterbringung dort sind auf jeden Fall sehr beeindruckend.

Tanzwelten

Vom 27. September 2024 bis zum 16. Februar 2025 in der Bundeskunsthalle Bonn

Mein Hauptgrund für die Reise war der Besuch der Ausstellung Tanzwelten in der Bundeskunsthalle Bonn. Die Ausstellung Tanzwelten zeigt Einblicke in Tänze, Tanzbräuche und -traditionen und Tanzgeschichten aus aller Welt.

Ein großartiges Programm begleitet die Ausstellung, u.a. mit Live-Beiträgen zu den gezeigten Tanzthemen. Das partizipative Angebot mit vielen Aufführungen, Workshops und Vorträgen lädt zum Mitmachen ein. Die Website ist sehr informativ und ausführlich gestaltet. Dort findet man auch eine ausführliche Literaturliste zur Ausstellung.

Als ich um kurz nach 12 Uhr die Kunsthalle betrete, ist sie schon gut besucht. Ich habe mir aus dem Begleitprogramm die Veranstaltung um 15 Uhr ausgesucht: indischer Kathak. Davor nehme ich mir Zeit für die Ausstellung.

Mit Eintritt in den Ausstellungsraum bin ich schon beeindruckt; gleich zu Anfang finde ich handschriftliche Originale der Tanznotationen von Beauchamp aus dem 17. Jahrhundert- sehr beeindruckend, wenn man diese nur als Abbildungen aus dem Internet kennt.

Weiter geht es mit Filmbeiträgen auf Bildschirmen und großflächigen Projektionen an den Wänden, antiken Artefakten, originalen Masken und Tanzkostümen, alles mit erklärenden Texten, Audio- und Filmausschnitten. Zudem moderne Installationen und vieles mehr.

Meinen Fokus habe ich auf meine zwei Recherche-Schwerpunkte gerichtet: Tanzerscheinungen in Zeiten des Umbruchs und Massenphänomene im Tanz. Ein nicht einfaches Unternehmen bei der Fülle an Informationen.

Gleich zu Anfang fällt mir das Thema „Gemeinsam tanzen – City Dance“ auf. Es wurde von der Tänzerin Anna Halprin während der Unruhen in den USA in den 1970er Jahren entwickelt. Sie verwandelte San Francisco in eine riesige Bühne, auf der mehrere Tausend Menschen friedlich zusammen tanzten. Ihre Arbeit basiert auf dem Verständnis von Tanz als kollektivem, demokratischem Prozess, in dem seine Kraft erfahrbar wird. Über die Jahre realisierte sie dieses friedliche Tanzritual in mehreren amerikanischen Städten. 2016 veranstaltete die Künstlerin Stephanie Thiersch einen City Dance in Köln – über 500 Tänzerinnen und Tänzer, Laien und Profis sowie Künstler*innen der verschiedensten Sparten agieren an mehreren Stellen in der Stadt.

Unter der Überschrift Empowerment werden Tanzwerke und Tanzstile vorgestellt, die auf Befreiung von Unterdrückung und Protest gegen herrschende Systeme getanzt wurden. Die Kraft des Tanzes sollte gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen.

Der Grüne Tisch (1932) von Kurt Jooss ist das erste Ballett, das Stellung gegen Krieg und seine Sinnlosigkeit bezieht. Die Workers Dance League wandte sich in derselben Zeit in New York City an die Arbeiter*innenklasse. Sie wollte gesellschaftliche und damit arbeitsrechtliche Veränderungen durch Tanz herbeiführen.

Die Tänzerin und Choreographin Katherine Dunham wandte sich in den 1930er und 1940er-Jahren mit ihren Aufführungen gegen die Segregation im amerikanischen Alltag. Sie war eine Pionierin der Tanzanthropologie und erforschte vor allem die Tanzkulturen der Karibik, von Südamerika und Afrika, und gründete die erste Black Modern Dance Company – Alvin Ailey war einer ihrer ersten Tänzer.

Die Tanzstile Hip Hop und House (siehe meinen Text Tanzwut 2.0 und Massenphänomene im Tanz: Loveparade und Acid House) entstanden in den 1970er Jahren ebenfalls als Ausdruck unterdrückter Gesellschaften.

In Südafrika war der Tanz das Mittel für Revolte und Protest gegen die Apartheid und das Zeichen für Selbstbehauptung der schwarzen Bevölkerung.

Smail Kanouté ist ein Tänzer und Choreograf in Brasilien, der aktuell daran arbeitet, wie eine Tanzpraxis in einem Umfeld von Gewalt existieren kann. Er entwickelt zusammen mit brasilianischen Tänzer*innen und Künstler*innen den Bala Funk, einen aus dem brasilianischen Hip Hop, Capoeira, Passinho und Voguing inspirierten Stil, der als Protest gegen Gewalt und in Erinnerung an ein Polizeimassaker in den Favelas während eines Tanzevents getanzt wird.

Ein Massenphänomen im Tanz war sicherlich der Tanzmarathon der während der Weltwirtschaftskrise in Amerika verzweifelte und hungrige Menschen für ein Preisgeld von 5000 $ anlockte und sie bis zur Erschöpfung tanzen ließ. Pervertiert als umsatzstarkes Event, wurden Massen angelockt, um dem Spektakel beizuwohnen. Die bald halbkomatösen Paare, die sich über Stunden und Tage über die Tanzfläche schleppten, durften nicht aufhören zu tanzen. Der Weltrekord 1923 lag bei 27 Stunden, ohne Pause. Schon Anfang der Zwanzigerjahre hatte es, zunächst in England und Frankreich, Marathon-Tanzwettbewerbe gegeben. Vielleicht ist der Tanzmarathon in der Serie Babylon Berlin ein idealisiertes Zeichen dieser Zeit, in der exzessiv, v.a. in Berlin, getanzt wurde. Seine pervertierte Seite scheint er in Amerika entwickelt zu haben.

Um 15 Uhr beginnt die Vorstellung von Kathak mit Shivani Karmakar Schürfeld und Tillmann Schürfeld. „Storytelling through Movement and Rhythm“. Shivani gibt einen Einblick in die typische rhythmische Fußarbeit des nordindischen Kathak, die mit Silben memoriert und von der Tabla, dem ursprünglichen Begleitinstrument, gespielt wird. Tillman Schürfeld begleitet Shivani sehr gekonnt auf dem Drumset und verschiedenen anderen einfachen Trommeln. Sie lässt das Publikum die Bedeutung von 3 Mimiken aus den Navarasas, den neun Emotionen im erzählerischen Aspekt des indischen Tanzes, erraten: Freude, Wut und Erstaunen. Dann ist das Publikum aufgefordert, die Tänzerin mit Klatschen zu begleiten, was sehr viel Spaß macht, vor allem wenn man mit der Tänzerin und dem Perkussionisten gemeinsam die 1 nach dem letzten rhythmischen Pattern trifft. Eine sehr gelungene „Lecture Performance“!

In der Ausstellung sind verschiedene Kathak Kostüme zu sehen und auf der Homepage von Tanzwelten erklärt Shivani mehr zu Kathak.

Es ist schade, dass ich die Ausstellung und das Begleitprogramm nicht öfter besuchen kann! Mein Eindruck ist, dass sie ausgezeichnet angenommen wird. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung und Rezeption von Tanz. Niederschwellig zugänglich, mit sehr vielen Möglichkeiten, tief in die Welt des Tanzes und die Tänze der Welt einzutauchen. Für einige Themen wie z.B. den City Dance, ist es höchste Zeit, dass er wieder und global getanzt wird: um die Kraft des gemeinsamen Tanzens zu spüren und sich selbst wieder als Teil einer großen Gemeinschaft und der Natur wahrzunehmen. So können wir eine Selbstbehauptung und Resilienz entwickeln, um mit den aktuellen Krisen und Kriegen besser zurechtzukommen.

Dance Dance Revolution

Vom 10.8. bis 13.10. 24 im Kunsthaus Hamburg

Auf Dance Dance Revolution bin ich leider zu spät aufmerksam geworden. Im Kontakt mit dem Kunsthaus wurden mir erklärende Texte zur Verfügung gestellt und die junge ukrainische Künstlerin Anna Potyomkina hat mir ihre Videosammlung Dances at the Dead. Archive (2023, fortlaufend) für diesen Bericht zur Verfügung gestellt.

Dance Dance Revolution thematisiert Tanz als dynamische Form des Protests. Als Medium, um mit der Ohnmacht und Zerrissenheit zwischen Krisen und Kriegen und unserer „relativen Leidfreiheit“ zurechtzukommen. Ausgelassene Partys, Feste und Raves stehen nur vermeintlich im Widerspruch zu Schmerz, Leid und Tod. Tanz war schon immer gemeinschaftsbildend und befreiend. Die teilnehmenden Künstler*innen „verhandeln Tanz, Rhythmus und Sound als kollektiven Akt des Widerstandes“ gegen den russischen Angriffskrieg.

In der Gruppenausstellung ist mir vor allem die Arbeit der jungen ukrainischen Künstlerin Anna Potyomkina aufgefallen. Sie widmet ihre Tanzvideos „Dances at the Dead“ dem verstorbenen Freund Yura Stetsyk, der im Dezember 22 im Krieg in der Ukraine getötet wurde. Sie waren am Tanzen, als die Nachricht von seinem Tod sie erreichte, und haben einfach weiter getanzt. Anna hat ihre tanzenden Freunde und Freundinnen in der Folgezeit beim Tanzen und Feiern gefilmt. Sie fragt sich dabei, welchen Tanz sie da tanzen, und erinnert sich an ein Bestattungsritual der Huzulen in der Ukraine, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bei „Feiern für die Toten“ exzessiv getanzt haben. Anna arbeitet mit den Themen kollektives und persönliches Gedächtnis, das sich im Körper manifestiert und dort verbleibt.

Ein Eindruck aus der Videosammlung von Anna Potyomkina.

Mein Eindruck, dass Tanz in Zeiten des Umbruchs immer eine Kraft ist, die wirkt, verfestigt sich.

Beide Ausstellungen präsentieren Tanz als das ursprüngliche, in den Menschen verwurzelte Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken und Gemeinschaften zu bilden. Er ist wesentlicher Bestandteil unseres Seins; global und seit der Frühzeit, als Spiegel der Zeit, sozial, politisch und künstlerisch.

Darum interessiert es mich besonders, wie wir mit Tanz auf die heutigen Krisen und Kriege reagieren.